オンコールって大変?

オンコール体制の考え方、取り組み

「オンコールってやっぱりやらなきゃいけないですよね・・・」

「オンコールは大変ですよね・・」

「判断が難しい時はどうしたらいいんですか?」

上記の話は多くの求職者の方からいただきます。

ここでは、オンコールの実際や青葉リハ訪問看護ステーションの考え方、取り組みをご紹介させていただきます。

少しでも不安を少なくできるよう努力していますので、ご参照ください。

緊急対応ってなにやってるの?

オンコールの対応は以下になっています

“電話対応”

・傾聴中心(不安に対する対応)

・服薬に関する質問(便秘に対する薬飲んでいいか?等)

“出動実績(2024年度)”

*1ヶ月に1度あるかないか程度

・ターミナルケア(見取り対応)*2024年度にオンコールでターミナルケアした件数は0回です

・状態が変化した場合(発熱、シバリング、嘔吐など)

実際にオンコールがなるときは事前に体調不良であったり、状態変化があり、概ね事前に予測できます。

青葉リハ訪問看護ステーションと同規模(中規模)の訪問看護ステーションの場合、緊急対応は月平均10回程度と言われています(3日に1回程度)。

しかしながら青葉リハ訪問看護ステーションは事前の準備に力を入れることにより、現状1ヶ月に1度緊急対応があるかどうかという状況です。

理由は事前の準備をしっかりと行っているからだと考えています。

事前の準備って?

緊急対応をしなければならない。という前にしっかりと事前準備することで、緊急の前にしっかりと予防でき、利用者本人にとっても、家族にとっても安心して在宅で過ごしていただけるようにしていくことが、緊急対応を減らせることにつながります。

具体的には

①医師からの事前指示(熱発や嘔気、頻脈、血圧の変動、便秘等に対する処方)

②利用者本人や家族への教育、アドバイスの強化(パンフレットなどを利用し、緊急なのかそうでないのかをしっかりと家族にも協力してもらい判断していきます)

③日中の対応強化(状態変化時はこまめな訪問や連絡、家族との連携強化)

このような対応をスタッフがしっかりと実施することにより、体調の強化変化などにも落ち着いて対応することができます。

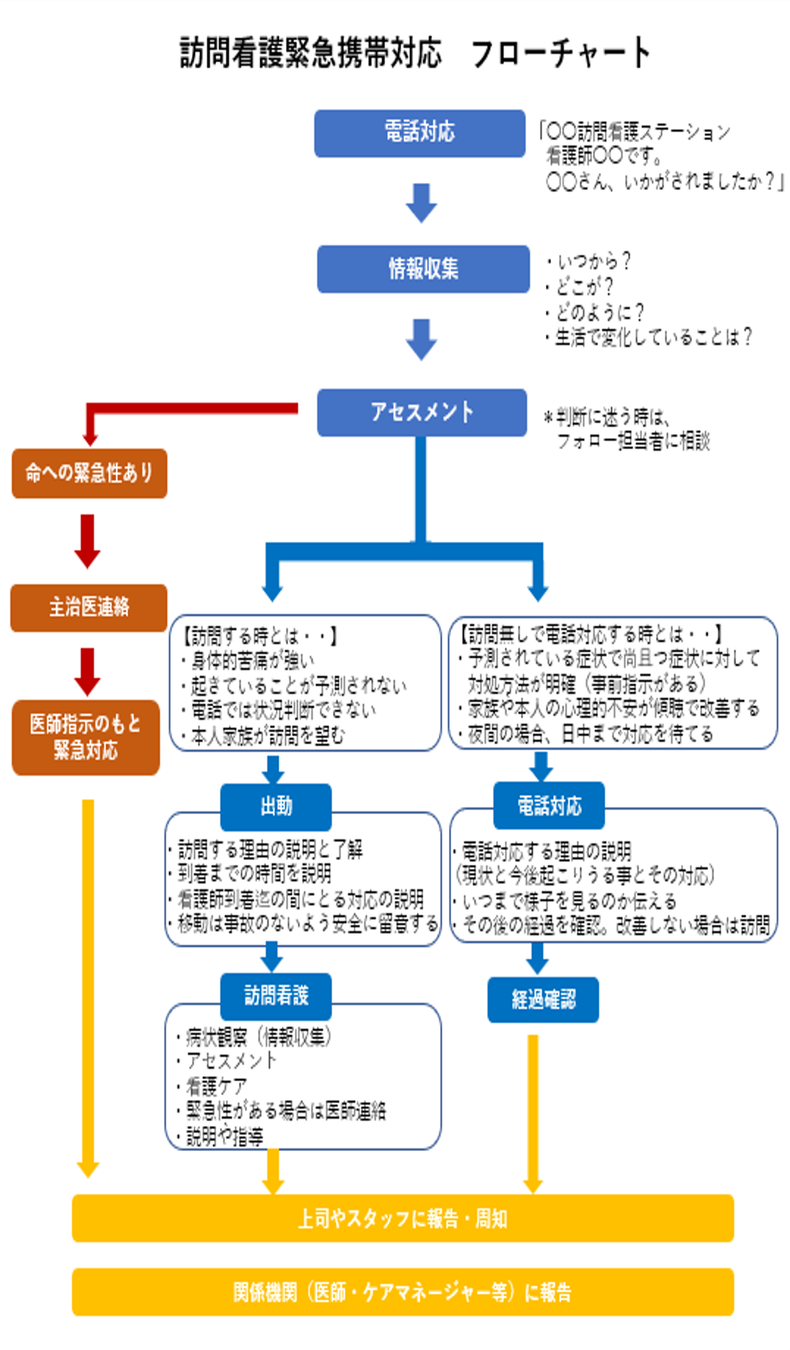

イメージとしては下記フローチャートのようなイメージで動くとお考え下さい。もちろん利用者の状況で変わりますので、その都度セカンドコールと相談の上動いていきます。

1人で決断しなくてもいいんです

基本的にはオンコールを受けた場合、その場で答えを出さずに、セカンドコールに相談する形を取っています。そこでも答えが出ない場合は役員へ何時でも電話して良いと伝えています。

ファースト、セカンド、役員2名の4名体制で夜間帯や休日は動いていますので、全て自分で決めなければならない。ということは絶対にありません。この対応したけどよかった?という確認でもご連絡いただけますので、相談しながら進められるということを是非知ってください。

基本的に一人でオンコールを持っていると実際に電話があった際、この判断で良かったのか?という不安が絶対にあります。その為のセカンドコール、相談窓口がありますので、いつなるか・・・という不安は少なくなるようにスタッフ間で力を合わせています。

オンコールは月何回持たなければいけない等のルールはある?

事業所によると思いますが、月に〇〇回持たなければならない。というノルマがある事業所もあると思います。

事業所毎のお約束はあると思いますが、基本的に青葉リハ訪問看護ステーションでは月に〇〇回持つというノルマはありません。可能であれば持ってもらいたいけども、あくまで生活中心でとお願いしています。

たくさん給料が欲しいという方はたくさん持つ。そこそこで良いという方は数日持つ。できれば持ちたくないという方はオンコール対応者の急な体調不良の時や年末年始やお盆、誰も持てない時のみのヘルプ要員等、いろいろな形で良いと考えています。入職後やっぱり対応できませんは難しいですが、生活や疲労感に合わせて柔軟に対応できるようにやっていますので、相談しながら毎月オンコール対応をしてもらっています。一人に集中しないことを前提に話を進めていますので、何日も続けて持つということはありませんのでご安心ください。

これは利用者の皆様に口をすっぱくしてお伝えしています。緊急対応をしている看護師の皆様にも生活があります。入浴中、食事中、就寝中、買い物中等様々な生活行動をしています。

そのため、電話したらすぐ来てくれる。いかなければならない。というものではなく、準備にしっかりと時間をかけて、落ち着いた行動がとれるようにするために1時間はかかりますとお伝えしています。

そのため、いわゆる救急車が対応するような呼吸していない、血だらけ、動けないという状況は全くないということは言えませんが、今まで7年間の訪問看護の実績の中では一度もありません。

あくまで訪問看護の緊急対応は、利用者が自宅で安定した状態を保ちつつ、病状や症状の急変に対応するために行われます。それらは十分に事前に対応していけば多くが予防できます。

よくオンコールを持つ=ずっと待機していなければならない。という質問や不安の声を聴きますが、あくまで、スタッフの日常生活を送っていながらコールを持つということですので、子供と公園に行く、買い物へ行く等は問題なくできます。避けていただかなくてはいけないのは、遠方へのお出かけ、旅行、飲酒は避けていただく必要がありますので、年末年始や旅行等の長期休暇を取る場合は他スタッフで回していますので、相談の上コールを持つ日を決めていただけます。

救急車ではありません

事前の家族指導は何をしているのか?

訪問看護における緊急時の対応について、利用者本人や家族との事前の話合いはとても大切です。

予測される急変の理由や症状。どのような動きをすることが一番安心できるか、より良い対応となるのかを十分に説明し、緊急状態なのか、そうでないのかの判断の基準をお伝えします。

これらを常にスタッフ間でのコミュニケーションをしながら進めており、頻回な小さいカンファレンスを密にしており、共有をしています。

情報共有はどうのようにしてるの?

緊急対応以外にも青葉リハ訪問看護ステーションではMCS(MedicalCare Station)を多用しています

言った言わないをなくすため、医師との連携、ケアマネジャーとの連携として利用します。

チャットのような使い方をしますので、カンファレンスや個人個人への申し送りが不要になり、記録として残りますので、とても使い勝手の良いシステムです。

急な体調不良、疲れ、家族の体調不良

緊急対応当番の日に体調が悪くなったり、お子さんが体調不良等でオンコールが持てなくなることは当然出てきます。もちろんフォロー体制はしっかりと用意しておりますので、無理せず、自分の生活に合わせてオンコールを回避してください。

あくまで自分の体調、家族の体調を最優先して頂くようにお願いしています。

オンコールは青葉リハ訪問看護ステーションのスタッフの他、業務提携している会社にもヘルプをお願いすることができますので、ご安心ください。あくまで一人でオンコールを持つ。責任は持っている人。ということにはせず、チームで対応します。

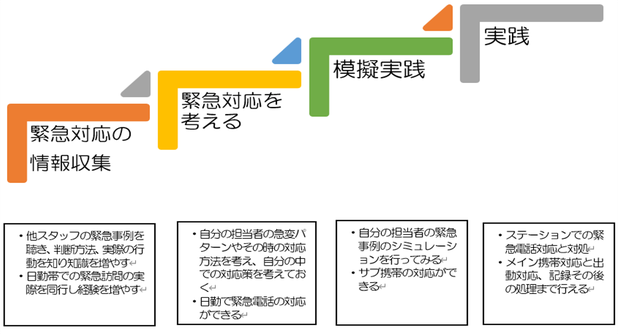

オンコール対応をお願いするまで

入職=オンコール対応開始ということはありません。どれくらいの期間を初任者研修にあてるかというのは各ステーションによって様々ですが、青葉リハ訪問看護ステーションでは、緊急対応している利用者をしっかりと把握し、緊急対応を自信をもってできるという状況にならなければオンコールをお願いすることはありません。そのため、「〇〇期間を経過したらオンコール対応をしてもらう」ということはありません。勤務状況や生活面等を含めて上記のラダーをクリアした上で相談しながらオンコールを始める日を決めていきます。

そのため概ね早くても2~3ヶ月程度、遅ければ5~6ヶ月程度の時間をかけてオンコール対応を始めて頂きます。もちろん、ラダーのクリアが早く、ご希望があればすぐ持っていただくこともできますが、あくまで相談の上決定させていただきます。

横浜市青葉区には訪問看護ステーションが数多くあり、その一つ一つの事業所のカラーがあります。

いろいろな考え方があると思いますが、青葉リハ訪問看護ステーションではオンコール対応について上記のように考えております。もちろん定期的にオンコール対応をしていただいているスタッフと話し合いをし、より持ちやすい環境や状況になるように、より生活に支障がでないように適宜方針を更新していきたいと考えています。

オンコール対応は決して怖いものではありません。コールが鳴ってもバックアップをしっかりとしていますし、そもそも日中にしっかりと対応をしていればコールが鳴る頻度も少なくできています。

上記のことで詳しく情報を聞きたいということがありましたら、お気軽にお問い合わせください。